情シスアンケート調査にトライし、想定と違う結果になった話⑤

阿部 晴佳

みなさんこんにちは。

気づけばもう3月。4月で決算を迎える猿人は、ラストスパートの時期となりました。

ここ最近、猿人の中核メンバーが来期に向けた組織編成やゴール設定について議論を重ねているのをよく見かけます。

猿人では、自身の次期ポジションは挙手制での自己申告を推奨しています。

そして、会社の新たな取り組みへ参画する際も同じように挙手制です。

挙手したメンバーたちが様々な会合に参画し、課題や解決策についての多様な意見が活発に交わされています。

自身が所属している会社ながら、このような場を見ると、忙しい日々の中でも「もっともっと会社を良くしよう」という個々人の想いが溢れていることを感じ、素敵な会社だなぁと思うのでした。笑

本題とだいぶ逸れますが、猿人では全ポジションにおいて積極採用中です。

ご興味のある方は、ぜひ採用サイトまで!

さて、本ブログでは猿人×翔泳社で実施した「情シスアンケート調査」の結果をシリーズでお届けしてきましたが、今回が最後となります。

前回までの記事こちら:

- 情シスアンケート調査にトライし、想定と違う結果になった話①

- 情シスアンケート調査にトライし、想定と違う結果になった話②

- 情シスアンケート調査にトライし、想定と違う結果になった話③

- 情シスアンケート調査にトライし、想定と違う結果になった話④

シリーズ最終回となる本日は「情報メディアを情報収集手段とする層の行動」について掘り下げていきます。

ブログの最後には、アンケート調査結果レポートと調査結果をもとにした対談記事のリンクを貼っていますので、ぜひチェックしてみてください。

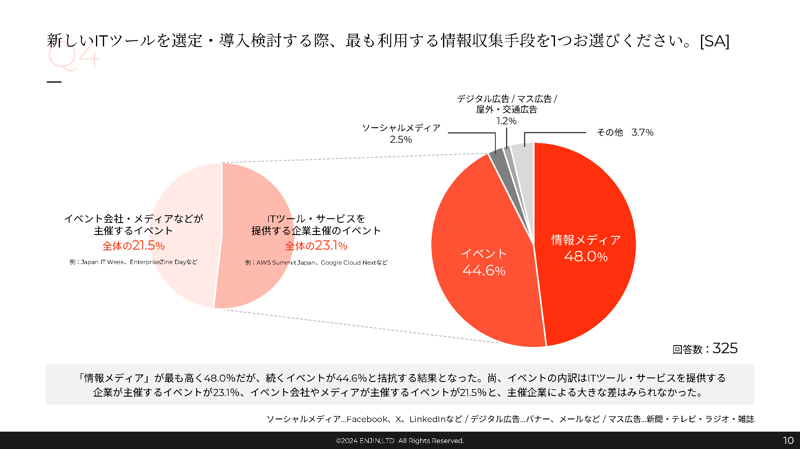

1.新しいITツールを選定・導入検討時に最も利用する情報収集手段

下記は「新しいITツールを選定・導入検討する際、最も利用する情報収集手段」に関する回答結果です。

ITツールの選定・導入を検討する際、多くの企業がさまざまな情報収集手段を活用しています。

回答結果からも分かるように、この設問において最も回答数の多かった情報収集の手段は「情報メディア(記事、ニュースなど)」でした。

そこで、特に「情報メディア(記事、ニュースなど)」を情報収集の場として活用するユーザー層に着目し、広告への反応について考えてみました。

情報メディア利用者の特徴

情報収集の手段としてメディアを活用するユーザー層は、主にオンラインでの情報収集を重視しており、

シリーズ① 中でも触れたように、イベントへの参加は積極的でない可能性がうかがえます。

つまり、イベントへの参加が少ないユーザー層に対しては、当然オンライン上でアプローチが必須となります。

アプローチの手段としては、たとえば「オウンドメディアでのブログやダウンロードコンテンツの発信」、「SNSでの投稿・プロモーション、リスティング広告」など、デジタル上での手段は多岐にわたります。

ただし、アプローチの手段が多いからこそ「自社の製品・サービスとの親和性」や「ターゲット層の行動心理」など、考慮すべき点も多くあります。

では、「自社の製品・サービスとの親和性」の高い効果的なコンテンツや「ターゲット層の行動心理」を考慮したアプローチの手法とは、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。

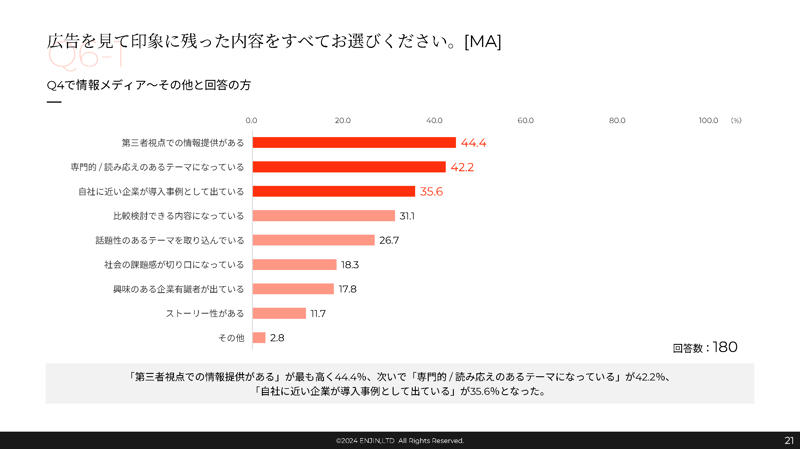

2.広告が印象に残る要因

次に、情報収集手段として「情報メディア(記事、ニュースなど)」と回答したユーザーに対し、「広告を見て印象に残った内容」についてヒアリングした結果が下記です。

ユーザーが広告に触れた際に印象に残る要素として、以下のポイントが挙げられます。

- 事例紹介:自社と近しい企業の活用事例

- 専門的な情報:業界のトレンドや深い知見

- 第三者の評価:信頼性のあるレビューや比較情報

この結果、どこかで見覚えがありませんか?

そうです、シリーズ③で触れた「見たいと思えるセッション内容」の回答結果、「他社との比較」「最新情報」「事例企業の対談」と順序は異なるものの、ほぼ一致しているように思います。

つまり、情報収集の手段が「イベント」か「情報メディア」かによらず、求められる要素は共通しているようです。

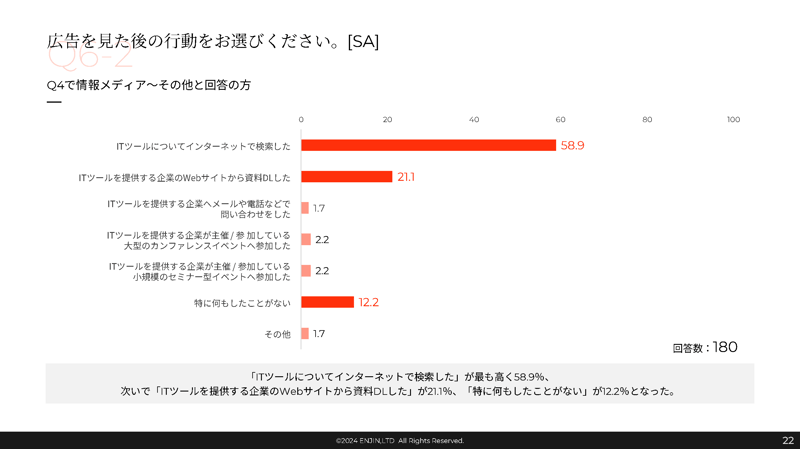

3.広告を見た後のアクション

続いて、「情報メディア(記事、ニュースなど)」を情報収集手段として活用するユーザー層に対し、「広告を見た後の行動」をヒアリングした結果がこちらです。

ユーザーが広告に接触した後の行動としては、以下の傾向が明らかになりました。

- ITツールを検索する :詳細な情報を求めてウェブ検索

- 公式サイトを訪問する:直接企業のオウンドメディアへ

- 資料請求・問い合わせ:興味が高い場合は直接コンタクト

ここでの設問と回答は特定の広告に限定していないことから「広告に接触後、興味を持った場合のアクション」として回答しているユーザーが大半であると考えられますが、『広告を見て気になったユーザーの9割弱は、何らかのアクションを起こしている』という事実が明らかになりました。

さらに言うと、その内、イベント参加というアクションを取ったユーザーは4.4%のみで、8割強のユーザーはオンライン上でWeb検索や資料DL、問合せを行っているということが分かります。

これらのデータから、広告を単なる認知獲得の手段としてではなく、ユーザーのアクションを促すための導線として設計することが重要であると言えるのではないでしょうか。

といったように「参加者のニーズに合わせたイベント」であることを初期の段階から提示することが、これからのイベントの開催においては重要と言えるのではないでしょうか。

4.効果的なコンテンツやアプローチの手法

以上のことから、情報メディアを活用するユーザー層に対するアプローチとしては、- 記事広告+オウンドメディア:記事で得た興味を深掘り

- リスティング広告+SNS広告:検索行動を補完し、再訪を促す

といった多角的な情報発信が必要となりそうです。

また、

- 情報メディア利用者向けには、第三者視点を含んだ信頼性の高いコンテンツを提供する

- 検索ユーザー向け広告では、業界のトレンドや深い知見を盛り込んだ専門的な情報を提供する

といったターゲットの情報収集行動に基づいた最適化が、より高いエンゲージメントを生むのではないでしょうか。

これにて本シリーズは完結です。

お付き合いいただき、ありがとうございました!

おまけ:翔泳社にて掲載中の調査レポートと対談記事はこちら

現在、調査レポートは MarkeZine にて公開されておりますので気になる方は下記よりダウンロードくださいませ。

また、調査結果の内容について MarkeZine Day のイベント担当の方と土谷・阿久津による対談記事も絶賛公開中となりますのでこちらもぜひご一読ください。

メルマガ登録

マーケティング、イベント担当者必見!

猿人メルマガの登録はこちら。